Weniger ist nicht selten genug.

By value2habit.de | Published | Keine Kommentare

Nicht nur für geborene Perfektionisten ist es manchmal kaum zu ertragen, eine Sache nicht vollumfänglich zu vertiefen. Jeder, der sich mit einer neuen Aufgabe, einem neuen Thema oder einer abschließenden Analyse befasst, verspürt den Drang, noch einmal etwas tiefer einzusteigen und den Dingen auf den Grund zu gehen. Keine Spur einer nüchternen Betrachtung von Einsatz und Ergebnis.

Das Phänomen macht sich nicht nur während der individuellen Bearbeitung einer Aufgabe bemerkbar. Bei Internetrecherchen passiert es z.B regelmäßig ganz subtil, denn alles ist mit nur einem simplen Klick machbar. Anders, ebenfalls ganz latent aber sehr nachhaltig, wirkt das Phänomen auch in Teams beim laufenden Projektprozess. Besonders zu Beginn, wenn Projektbeteiligten – gefühlt – die Zeitnot noch nicht im Nacken hockt.

Wann ist eine Aufgabe abgeschlossen?

Die Rede ist davon, welche Themen, Aspekte und Unterpunkte einer Aufgabe in welcher Tiefe bearbeitet werden sollen, sodass sie als abgeschlossen gelten. Auf den ersten Blick mag man im Verfassen einer einfachen ToDo-Liste oder einem klassischen Pflichtenheft eine simple Lösung sehen.

Wenn man weiß, was alles an Informationen benötigt wird, um eine Schlussfolgerung oder Entscheidung zu treffen, braucht die entsprechende Liste einfach nur abgearbeitet zu werden. Bei methodischen Aspekten und Optionen greift man auf bewährte Standards zurück. Fertig! Schaut man genauer hin, fallen einem dann schnell doch einige Fallstricke auf.

Insights ohne Ende

Nehmen wir als Beispiel den Insightsprozess in Marktforschungsprojekten. Zu Beginn steht in der Regel eine schriftliche Beschreibung, auch bekannt als „Request for Proposal“ (RfP). Darin wird der Projekthintergrund beschrieben, die vorliegende Entscheidungssituation und die dafür erforderlichen Insights. Letztere werden vom internen Insightsverantwortlichen manchmal bereits übersetzt in bestimmte methodische Anforderungen, nicht selten aber auch nur grobe Vorstellungen von der Durchführung umrissen, mit der Bitte um konkrete eigene Methodenvorschläge auf dem spezifischen Erfahrungshintergrund des angefragten Marktforschungsinstituts.

Was danach zum Schluss als Projektauftrag beschlossen wird, ist im Grunde immer der Ausdruck des Wunsches nach Sicherheit:

- Der interne Insightsverantwortliche möchte die Sicherheit haben, dass valide Ergebnisse mit einer fachlich professionellen Methode zu vertretbaren Kosten von einem Institut geliefert werden, die diese beherrscht.

- Der interne, beauftragende Projekt- bzw. Produktverantwortliche möchte letzten Endes die Sicherheit, mit den gelieferten Insights die richtigen Entscheidungen treffen zu können.

- Das Marktforschungsinstitut möchte die Sicherheit eines vernünftig finanzierten Projektes, das den Kunden überzeugt und zufriedenstellt.

Wo sind hier die Fallstricke? Um es auf den Nenner zu bringen: Es ist die Zeit und es sind die Kosten. Warum? Damit die zuvor genannten Wünsche nach Sicherheit erfüllt werden, wird sich jeder Beteiligte im Zweifelsfall für einen Projekt-„Umfang“ entscheiden, der für ihn ein hohes Maß an Qualität, sprich Sicherheit erwarten lässt. Konkret bedeutet das:

- lieber eine umfassendere Zielgruppenabdeckung,

- mit einer etwas sichereren, höheren Stichprobe

- einem lieber umfassenderen Fragebogen bzw. Leitfaden.

Das so vereinbarte Projekt wird abgearbeitet, die Ergebnisse im Detail und mit Handlungsempfehlung vor entsprechendem Entscheiderkreis beim Auftraggeber präsentiert, meist persönlich oder auch nur in Form eines Berichts inkl. kompletter Ergebnistabellen und Datensätzen.

Scheinbar alle zufrieden

Alle sind zufrieden, wenn das Projekt im vereinbarten Umfang zeitgerecht beendet wurde, die Präsentation „gezündet“ hat und kurzweilig auf den Punkt gekommen ist. Das Institut umso mehr, wenn keine weitergehenden Zusatzauswertungen erwartet werden, die zuvor nicht einkalkuliert wurden. Der interne Insightsverantwortliche, wenn die Kernergebnisse aus der Menge produzierter Daten in anschaulichen Charts vorliegen, sodass sein Anpassungs- oder Ergänzungsaufwand überschaubar bleibt. Der interne Auftraggeber, wenn die präsentierten Ergebnisse zu klaren Schlussfolgerungen führen, umso mehr wenn sie keine zu großen Interpretationsspielräume zulassen und von den beteiligten Abteilungen ein ausreichendes Commitment zu den Schlussfolgerungen zu erwarten ist.

Die Frage ist aber, mit welchem zeitlichen und Kostenaufwand diese Zufriedenheit erreicht wurde. In der heutigen Zeit, in der sich Märkte zunehmend schneller verändern, Produktlebenszyklen immer kürzer werden und der Wettbewerberdruck nicht zuletzt durch digitale Innovationen stetig steigt, gilt umso mehr: Nachhaltig erfolgreicher ist der Schnellere, nicht der Gründlichere.

Anders formuliert bei unserem Beispiel:

- Wie viel Insights braucht es wirklich, um eine gute Entscheidung zu treffen?

- Wie viel ist der Zeitverlust wirklich wert, den man hinnimmt, um alle Daten zwecks höchstmöglicher Entscheidungssicherheit zu beschaffen?

Nach meinem Eindruck ist es höchste Zeit, auch in der Insights-Branche zu einer anderen Sichtweise zu kommen.

Foto: Pexels

Geht’s auch schneller – ohne Qualitätsverlust?

Um es ganz klar zu machen: Es ist nicht die Rede von der Bereitschaft zu „minderer Ergebnisqualität“. Vielmehr davon, auf welche Weise es gelingen kann dazu beizutragen, dass gute Entscheidungen schneller getroffen werden können mit einem hohen Maß an Zufriedenheit der Beteiligten.

Man begegnet dort zunehmend häufiger dem agilen Projektmanagement, das unternehmensspezifisch eingepasst und weiterentwickelt wird. In einem stetig wachsenden Kreis von Branchen ist es mittlerweile zum Innovationsmotor und Erfolgsfaktor geworden, wie in der Softwareentwicklung, Medizintechnik, Elektrobranche, aber auch bei Dienstleistern wie Kreativagenturen und Unternehmensberatungen, um nur einige zu nennen.

Was ist der entscheidende Unterschied zwischen dem klassischen Projektmanagement, das uns zur Gewohnheit geworden ist, und dem agilen Projektmanagement? Im wahrsten Wortsinn wird das „magische Dreieck“ des klassischen PM auf den Kopf gestellt:

- Jedes Projektmanagement wird bei einer kaufmännisch soliden Herangehensweise von den drei zentralen Einflussfaktoren bestimmt: dem Projektumfang, der dafür erforderlichen Zeit und den damit real verbundenen Kosten.

- Im klassischen PM ist der Projektumfang fest definiert, Kosten und Zeit können variabel gehandhabt werden.

- Das agile PM setzt die Priorität auf ein fest vorgegebenes Zeitbudget, mit fest vereinbarten Kosten; der Projektumfang wird variabel gehandhabt.

Kern des agilen PM ist es ein anderes Mindset, aber mit einem wohlbekannten Ziel, das oberste Priorität hat: Kundenzufriedenheit. In Kurzform kann man die Denkweise agilen Projektmanagements – stark verkürzt – mit der Analogie des »Pareto-Prinzips« vergleichen: 80% der entscheidenden Ergebnisse mit 20% des Aufwands erzielen. Übertragen auf uns Marktforschungsbeispiel würde das z.B. bedeuten, dass bereits bei der Erstellung des RfPs die gewünschte Fülle an Insights nach Business-Relevanz gewichtet wird.

Agiles Projektmanagement

Das agile PM orientiert sich an insgesamt zwölf Grundprinzipien, die in einer Vielzahl möglicher Praktiken umgesetzt werden können und das Gelingen agiler Projekte gewährleisten:

- den Kunden zufrieden stellen

- Änderungen willkommen heißen

- häufige Auslieferungen

- crossfunktionale Teams

- Unterstützung und Vertrauen

- persönliche, direkte Kommunikation

- funktionierende Produkte

- nachhaltige Geschwindigkeit

- Streben nach Exzellenz

- Einfachheit

- Selbstorganisation

- Überprüfen und anpassen.

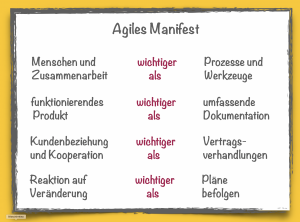

Das agile Projektmanagement zeichnet sich im direkten Vergleich zum klassischem vor allem durch das Setzen anderer Prioritäten aus:

Wie gesagt, es ist hier nicht die Rede von der Bereitschaft zu „minderer Ergebnisqualität“. Vielmehr davon, auf welche Weise es gelingen kann dazu beizutragen, dass gute Entscheidungen schneller getroffen werden können mit einem hohen Maß an Zufriedenheit der Beteiligten. Die eigene, langjährige praktische Erfahrung in der Insightsbranche hat mir gezeigt, dass es dazu noch sehr viel Spielraum nach oben gibt.

Mehr erfahren.

Lernen Sie mehr darüber, wie Insights für Ihre Healthcare Projekte über Value Coaching punktgenau und entscheidungsrelevant geschaffen werden können. Nutzen Sie unsere kostenlose Erstberatung (remote, bis zu 1h):